Ho sempre pensato che legare desideri ad una stella cadente fosse una pratica esageratamente stereotipata, perciò ho affidato i miei alla Luna che forse di stereotipato ha qualcosina in più.

Poi ammettiamolo, stiamo parlando di una cosa impegnativa: ogni favola ci ha insegnato che bisogna prestare attenzione a ciò che si desidera perché in qualche modo potrebbe ritorcercisi contro, ed io mi sono sempre preoccupata di questi sinistri risvolti. Tant’è che a sedici anni avrei probabilmente chiesto la grazia di sprofondare sul sordido materasso di una fumeria d’oppio, seduta al fianco di Coleridge; i vittoriani utilizzavano il laudano per sopravvivere – nella beatitudine dello stordimento – alla nascente modernità, dopotutto perché non potrei volere la stessa sorte? Ad esempio, poco prima che iniziassi a scrivere questo articolo avrei desiderato un centro di gravità respingente che mi facesse cambiare idea sulle cose e sulla gente, se non fosse che qualche notte fa ho ritrovato la morbidezza dell’animo. Se dovessi esprimerlo adesso, questo benedetto desiderio, mentre mi trovo nel pieno svolgimento di questa mia lacerante e scellerata ponderazione, chiederei la felicità sopra ogni altra cosa.

Che se vogliamo far esplodere il cinismo, non dovrebbe effettivamente esistere.

E forse è per questo motivo che anche i più scettici, anche solo per un’istante, si trovano volenti o nolenti a rincorrerla.

“[…] L’astro delle notti, per la sua vicinanza relativa e lo spettacolo rapidamente rinnovato delle sue fasi diverse, a bella prima ha diviso col Sole l’attenzione degli abitanti della Terra; ma il Sole stanca lo sguardo e gli splendori della sua luce obbligano i contemplatori a chinare gli occhi.”

Jules Verne, “Dalla Terra alla Luna” – 1865

Al di là di tutto, il desiderio che ho sempre portato con me è legato a triplo nodo al ritorno in un’epoca in cui ancora ci si può meravigliare delle cose, perché avere tanto e subito non è poi così bello così per come lo si racconta. Ovviamente, avendo cura di cancellare le esperienze anteriori. Ecco, credo sia necessaria a tutti la riscoperta di uno sguardo che abbia gli occhi dell’ingenuo, di quando ti perdi nelle fronde di un albero nel pieno della sua vita o della sua morte e senti quel viscerale legame di appartenenza all’universo, che con un pizzico ti tira dalla pancia verso il centro della Terra.

Il cortometraggio Le Voyage dans la Lune incarna alla perfezione questo concetto di sguardo estasiato di chi non sospetta gli eventi futuri e gli è quindi concesso – con tutta l’autonomia del caso – di potersi perdere nella macchinazione mentale di un uomo la cui fantasia si spinse tanto oltre da anticipare, in certa visionaria maniera, il futuro quel tanto che basta.

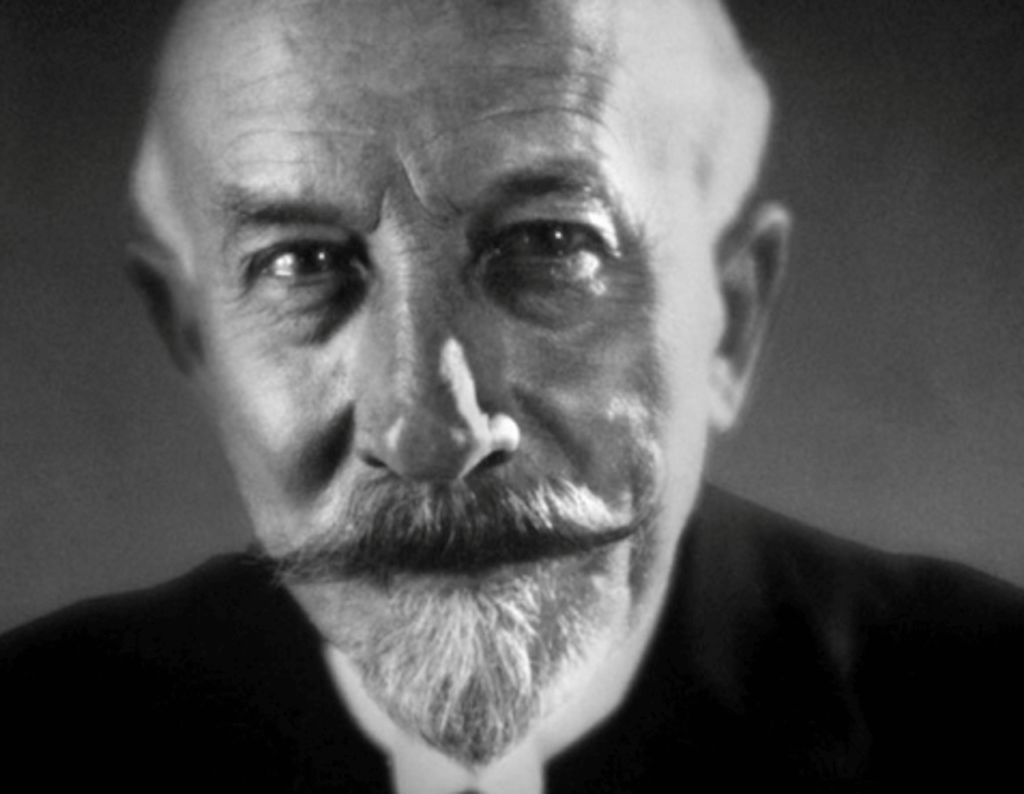

Dubito fortemente che George Méliès, configurandosi l’iter di quella quindicina di minuti che avrebbero racchiuso la sua magnum opus (tra tante altre opus eccezionali come Voyage à travers l’impossible) abbia mai sospettato che un giorno sarebbe arrivato il Neil Armstrong di turno a poggiare primo fra tutti i suoi fluttuanti stivali su quel suolo disseminato di crateri, né avrebbe mai minimamente ipotizzato che la sua iconica luna con l’occhio accecato dal razzo sarebbe passata alla storia del cinema, o he avrebbe infervorato ed ispirato intere generazioni grazie al suo atto di puro pionierismo che ne ha fatto il padre degli effetti speciali.

Eppure è grazie a lui se E.T. l’extraterrestre vola o se i demoni dei film horror fanno PUFF! e poi scompaiono in una nuvoletta.

Era il primo giorno di settembre del 1902 quando Le Voyage dans la Lune venne proiettato per la prima volta al Théâtre Robert -Houdin di Parigi, il primo in cui l’uomo che si affacciava al Novecento sfiorò sullo schermo quel razzo che lo avrebbe esploso all’interno di un futuro sognato e fiabesco in cui s’impara in fretta che i Seleniti siano ancor meno ospitali degli stessi francesi, il primo in cui gli si cucì sulla pelle l’esaltazione per la scient fiction.

Il Théâtre Robert -Houdin di Parigi, un luogo incantato e piccino, in cui l’illusione diventò spettacolo grazie al suo fondatore Jean-Eugène Robert-Houdin, il più celebre illusionista francese del XIX secolo e mentore dello stesso Méliès, che acquistò la struttura nel 1888 facendone uno dei suoi campi di battaglia a colpi di fotogrammi.

Francia e Stati Uniti per questo incredibile Voyage persero letteralmente la testa proprio come accadde a Méliès in un altro suo corto, L’ Homme à la tête en caoutchouc, uno dei tanti ai quali partecipò anche in qualità di attore. Probabilmente, il particolare essenziale che mosse questa folie è da ricercare nel fatto che all’essere umano nun je devi levà i sogni: al contrario dei fratelli Lumière che – nel loro storico e primordiale tentativo di cinema – proponevano scenari statici di un franco realismo, l’opera introdotta da Méliès era brillante per freschezza, oltre che particolarmente patafisica e andava quindi a ricalcare la logica dell’assurdo, intaccandola. Una parodia della metafisica, insomma.

Che tra le altre cose, spesso si pensa al cinema muto come un qualcosa di silenzioso e anomalo e di molto distante da tutte le proposte che c’invadono al giorno d’oggi e che sono fin troppe da perderci la memoria. In realtà, è un luogo comune, dato che pur non prevedendo il sonoro per come lo conosciamo in questi tempi (il primo film a sfruttare questa tecnologia è l’americano The Jazz Singer del 1927) ogni proiezione veniva comunque accompagnata da una colonna sonora dal vivo, appositamente concepita, eseguita da un pianista per teatri di modeste dimensioni, mentre per quelli più imponenti era previsto un più curato organico orchestrale. Tutto questo, intermezzato da effetti sonori particolari, che arricchivano la trama della pellicola precedendo quelle che sarebbero state le sensazioni degli spettatori e rendendo loro una permanenza più piacevole e comprensibile.

La magia che Méliès ha regalato al mondo si è ripetuta poco più di cento anni dopo nel contesto del Festival di Cannes 2011, questa volta in versione restaurata in technicolor e con un sottofondo musicale estremamente accattivante in cui gli AIR sono stati maestri di un’eccezionale impresa: quella di non sovrastare neppure per un secondo il cortometraggio.

[Che non è robina da poco.]

Gli AIR, duo electro-pop francese composto da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel e nato nella bella Versailles (di cui la memoria ci suggerisce la sontuosa reggia che fu scenario di Lady Oscar, d’intrighi di corte, parrucche tamarre che sfioravano il cielo e simbolo tangibile del perché la ghigliottina avesse motivo di esistere), famosissimi per Cherry Blossom Girl che ti porta al naso l’aroma di gelsomino in una notte di mezza estate in cui vieni benedetto dal chiarore lunare – non sono certo nuovi all’universo delle colonne sonore: nel 1999 hanno composto quella de Il giardino delle vergini suicide , film di Sofia Coppola in cui Playground Love suona lenta e mesta e ha la capacità di scandire i grigi toni della depressione.

In modo notevolmente personale, avevano anche esplorato i crateri lunari l’anno precedente con l’album di debutto Moon Safari , un dreamy-pop vagheggiante e utopistico.

Il loro talento rievocativo si emancipa totalmente in Le Voyage dans la Lune, quel tipico capolavoro che non ti aspetti e che nel giro di undici tracce sancisce una stuzzicante crescita stilistica, diventando man mano più impegnato ad ogni nota che sprigiona (alla faccia dei ‘critici’ che gli hanno incollato l’etichetta di easy listening).

Ti intorpidisce la mente e porta al palato il gusto multifrutta di mille e più galassie. Non può farne a meno, è più forte di lui.

Se chiudi gli occhi e ti lasci andare è anche possibile che tu riesca a sentire il corpo che in assenza di gravità inizia a sciogliersi, fluire, ricomporsi e poi fluttuare all’interno della sfera celeste, nuotando tra manciate di stelle che cospargono lo spazio siderale innervato di vuoto cosmico.

Bisogna provare.

Ed è letteralmente un viaggio intergalattico che si dirama a partire dall’incedere delle percussioni di Astronomic Club – brano di apertura – i cui l’imponenza dei timpani si apre austera e raggiunge il suo climax una volta che si sfoga nel successivo Seven Stars, in cui viene delineata a chiare lettere quell’impalpabile sensazione che qualcosa di inimmaginabile stia per verificarsi e che l’Uomo sia lì lì per compiere la sua missione più coraggiosa; il trascinante basso funk che fa da tappeto a Lava, passando per l’intromissione disco ’70s di Décollage; Cosmic Trip dalla scia immacolata e cristallina che trascina nel pieno del sincretismo cosmico (qualsiasi cosa voglia dire), e le atmosfere festose di Parade che fanno ricadere bruscamente sulla Terra, proprio come le immagini suggeriscono nell’opera di Méliès.

Non esiste una nota che sia emessa a caso, all’interno di quest’album, e non veda una propria stretta perfezione, in un’ambientazione che prende in prestito varie correnti musicali e rende un giusto omaggio ad Hawkwind, Ozric Tentacles, Ash Ra Temple e Rockets in quello che notoriamente fu l’esperimento più eccitante e stellare che il rock abbia mai registrato.

APPROFONDIMENTI:

• George Méliès – Sito ufficiale

FILM:

• ‘Hugo Cabret‘, regia di Martin Scorsese (2011)

LIBRI:

• ‘Mélies. Le origini del cinema 1904-1908 – George Méliès‘ – Dynit Ermitage, (2015)

• ‘La bottega delle illusioni. Georges Méliès e il cinema comico e fantastico francese (1896-1914)‘ – Enrico Giacovelli, Bietti (2015)

ALCUNI CORTI:

• Faus aux Enfers (1903)

• La Sirène (1904)

• Voyage à Travers L’impossibile (1904)

• Le Rêve d’un fumeur d’opium (1908)

• Les hallucinations du baron de Münchausen (1911)