Dall’alba dei tempi, l’uomo come ogni altro essere vivente, vive in rapporto simbiotico con la natura. Dalla natura è stato generato, viene nutrito ed è parte integrante. Tale rapporto uomo/natura, però, è sempre stato vissuto dall’uomo in maniera ambigua e contrastante. Per parafrasare Giacomo Leopardi, esiste da sempre una dicotomia che può spiegare bene il modo in cui l’essere umano percepisce la natura: da un lato madre benevola ed amorevole che genera la vita e la protegge, dall’altro matrigna crudele che con la sua furia porta morte e distruzione. Questa dicotomia che nell’antichità ha generato tutta una serie di culti e miti in cui la natura veniva personificata in divinità o entità soprannaturali, ha instillato nell’uomo un atavico desiderio di emulazione e competizione con la natura stessa. Dalla percezione della natura come madre benevola è nato il desiderio dell’uomo di creare, attraverso quel processo che gli antichi greci definivano mimesi e che ha dato origine alle arti. Mentre, dalla percezione della natura come matrigna e dal desiderio di conoscere le leggi che la regolano – così da poterla domare, gestire e manipolare – l’uomo ha dato origine alle scienze. Queste ultime, hanno consentito il progredire del genere umano, ma piano, piano hanno dato all’uomo quel delirio di onnipotenza che l’ha portato a credersi padrone della natura stessa. Il rapporto dell’uomo con la natura è dunque sempre stato complicato, da un lato egli è consapevole di come la natura gli sia indispensabile e cerca di proteggerla e preservarla, dall’altro, noncurante delle conseguenze, la deturpa, danneggia e distrugge.

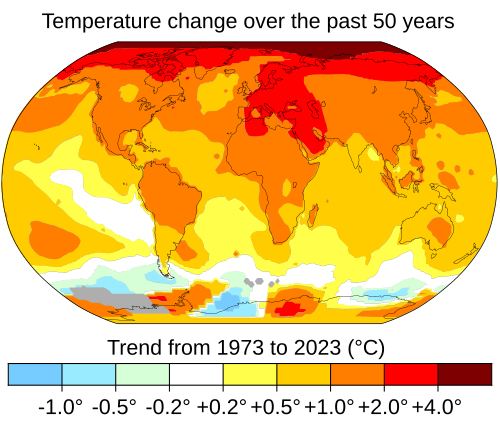

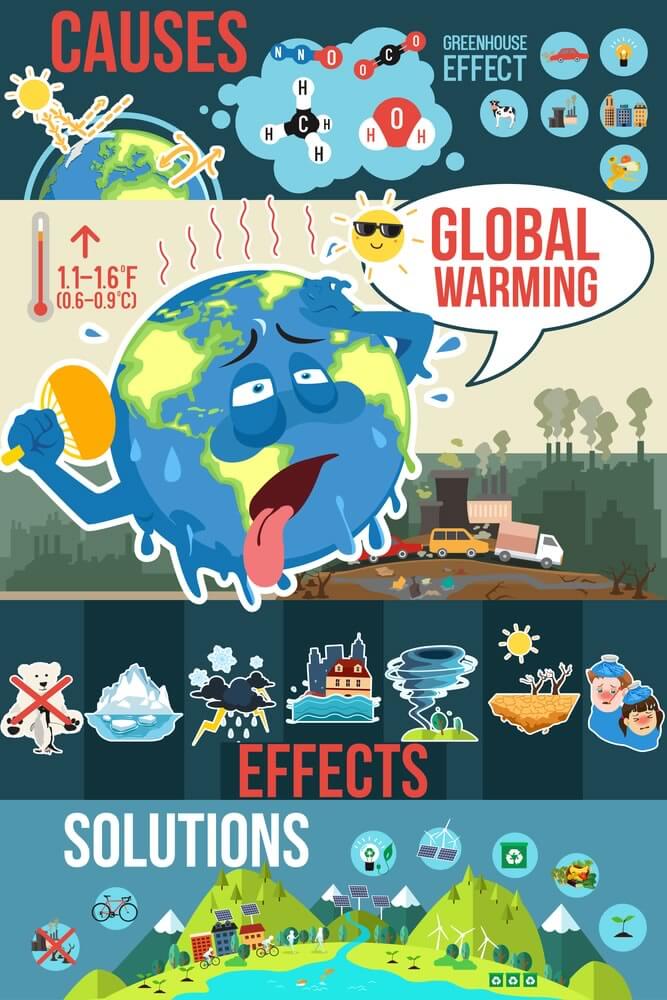

Con l’industrializzazione, l’urbanizzazione, il consumismo e la globalizzazione l’uomo ha messo in atto tutta una serie di azioni che, insieme all’uso indiscriminato delle risorse naturali hanno portato alla perdita di biodiversità, inquinamento, erosione del suolo, desertificazione e contaminazione delle risorse idriche. Questo considerare la natura come fonte inesauribile di risorse ha portato al cambiamento climatico, cioè ad una mutazione del clima sul pianeta definito dall’UNFCCC (Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite) come: “un cambiamento del clima attribuibile direttamente o indirettamente ad attività umane, che alterano la composizione dell’atmosfera planetaria e che si sommano alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi“. Tale azione dell’uomo, sta portando il pianeta ad un punto di non ritorno. Il 97% degli studiosi, come riportato dalla Commissione Europea è, infatti, concorde nell’identificare nell’azione umana la principale causa del surriscaldamento globale e del conseguente cambiamento climatico che ha dato vita a sempre più forti catastrofi naturali. Sono, infatti, le attività umane la causa principale dell’aumento delle temperature dalla metà del 20° secolo in poi. L’attuale temperatura media della Terra, infatti, è più alta di 0,85ºC rispetto ai livelli della fine del 19° secolo e ciascuno degli ultimi tre decenni è stato più caldo dei decenni precedenti. Secondo le proiezioni del modello climatico adottato dall IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) delle Nazioni Unite – il più importante organismo scientifico per la ricerca sul clima – la situazione andrà sempre più a peggiorare. La temperatura media superficiale del pianeta si dovrebbe infatti innalzare di circa 1,1 °C – 6,4 °C durante il XXI secolo, se non verranno poste in atto delle soluzioni al problema del riscaldamento globale.

Tale aumento sarà sempre più pericoloso, soprattutto se si raggiunge la soglia di + 2°C, rispetto alla temperatura dell’era preindustriale, con mutamenti ambientali sempre più pericolosi e potenzialmente catastrofici a livello mondiale. Per tale motivo, la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di mantenere il riscaldamento sotto i 2ºC.

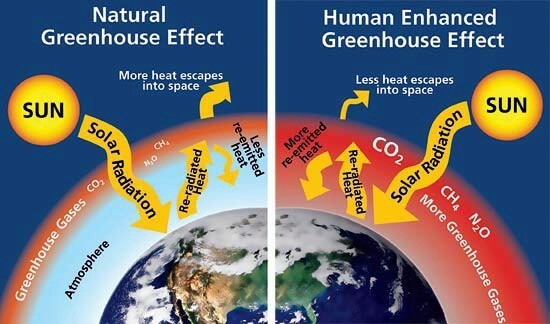

Ma quali sono le azioni dell’uomo, causa del riscaldamento globale? L’uso dei combustibili fossili, la deforestazione, l’allevamento del bestiame, l’uso di fertilizzanti azotati e di gas Fluorurati o FGAS. Essi aumentano la presenza di Gas Serra nell’aria (CO2, metano, ossido di azoto e gas Fluorurati), dando vita al cosiddetto effetto serra: tali gas infatti creano una sorta di cappa che impedisce all’energia solare ed al calore di essere rilasciato nell’atmosfera, rafforzando la capacità dell’atmosfera terrestre di catturare radiazioni ad onda lunga provenienti dal suolo e cambiando così le temperature sul nostro pianeta. Conseguenza di tale riscaldamento, sono le desertificazioni, lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento, riscaldamento ed acidificazione degli oceani, la carenza di acqua, la tropicalizzazione del Mediterraneo con conseguente migrazione lessepsiana e cambiamenti nella circolazione atmosferica con fenomeni atmosferici estremi.

Nonostante il grave pericolo che l’umanità corre a causa del riscaldamento globale, però c’è ancora chi nega la sua esistenza o agisce in modo scellerato non curante del monito degli scienziati. Un esempio su tutti, è quello di Donald Trump, nuovo Presidente USA e considerato l’uomo più potente sulla terra. Appena insediato alla Casa Bianca, Trump ha subito provveduto a smantellare l’eredità green dell’amministrazione Biden, smembrando anni di politiche ambientali volte alla transizione ecologica. Considerando una truffa le politiche volte a ridurre il riscaldamento globale, Trump ha dato lo stop alle principali normative per la riduzione delle emissioni di gas serra, fatto guerra alla produzione di auto elettriche, attuato revoche alle concessioni per l’eolico, attuato una campagna pro combustibili fossili, e per lo sfruttamento di legname, gas e minerali, ha autorizzato il disboscamento nel 58 % delle foreste nazionali, riducendo tutte le tutele ambientali, bloccato gli investimenti per il clima, introdotto nuovamente l’utilizzo della plastica e revocato l’accordo sul clima di Parigi.

Non meno disinteressato alle sorti del pianeta, pare pure Elon Musk, voluto da Trump alla guida del Department of government efficiency (Doge). Un’inchiesta del Wall Street Journal ha infatti svelato i gravi impatti ambientali e le pessime condizioni di lavoro degli stabilimenti Tesla di Austin in Texas. Tale impianto avrebbe rilasciato nel 2022 sostanze nocive nell’aria, a causa di un guasto non volutamente riparato. Le acque reflue di produzione, inoltre, sarebbero state fatte confluire nelle fognature della città. L’inchiesta del Wall Street Journal sostiene che Tesla abbia ignorato a lungo i gravi impatti ambientali che stava generando. Tutto questo pur di evitare i costi dei lavori di adeguamento e incrementare la propria produzione e guadagno. Secondo i dati della Environmental protection agency (Epa), il problema non riguardava solo la fabbrica texana. Ma anche quella di Fremont, in California, con 112 segnalazioni di violazione delle regole sull’inquinamento negli ultimi cinque anni ed anche lì, nonostante l’ordinanza di riduzione da parte del Bay Area air quality management district, non ci sarebbe stato alcuno sforzo da parte dell’azienda per risolvere le violazioni.

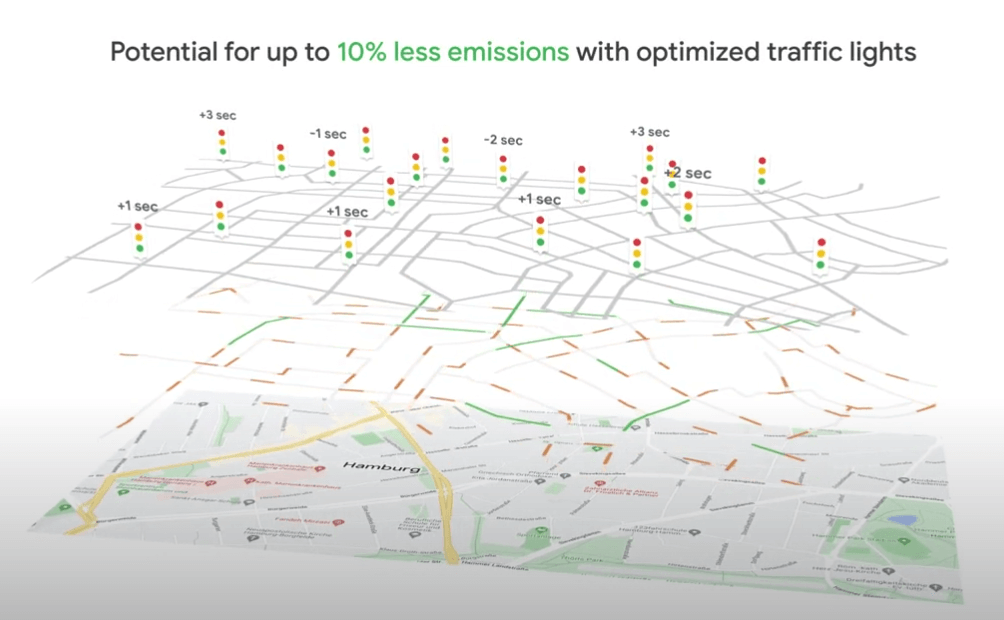

Non meno pericolose per le sorti del pianeta risulterebbero anche le nuove tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale (AI). Esse comportano un costo ambientale considerevole, data la loro crescente diffusione. Non solo contribuiscono al fenomeno dell’ inquinamento digitale, poiché per funzionare richiedono un enorme consumo energetico, ma per poter poter raffreddare i propri server e mantenere queste infrastrutture operative, utilizzano e sprecano elevati quantitativi d’acqua dolce. Si stima, infatti, che sviluppare un’AI comporti l’emissione di circa 300 tonnellate di CO2, mentre l’utilizzo può richiedere oltre 400 milioni di litri d’acqua all’anno. Questi dati evidenziano la necessità non solo di un utilizzo più intelligente di tali tecnologie, ma di sviluppare soluzioni più sostenibili per l’intelligenza artificiale, in modo da ridurre il suo impatto sull’ambiente. Un esempio intelligente di un modo corretto di utilizzare le AI, può essere ad esempio quello di Google che per contrastare l’inquinamento urbano, causa di una buona parte del quantitativo di emissioni dei gas serra, ha lanciato il Project Green Light che tramite i dati raccolti da Google Maps ed utilizzando l’intelligenza artificiale punta a migliorare il flusso del traffico nelle città di tutto il mondo.

Considerata la gravità della situazione, dopo la Conferenza sul clima di Parigi del 2015 che impegna i governi ad agire per ridurre le emissioni dei gas Serra – così da mantenere l’aumento delle temperature sotto i 2°C (e portarlo ad un 1,5 ° C) entro il 2050 – il 30 aprile 2024 l’unione Europea ha introdotto il Crimine di Ecocidio che obbliga gli Stati membri a criminalizzare l’ecocidio, segnando un momento decisivo nel diritto penale europeo ai fini della protezione ambientale ed ampliando la definizione di Ecocidio voluta dalla Stop Ecocide Foundation.

Il termine Ecocidio viene coniato nel 1970 dal biologo Arthur Galston in occasione della Conferenza Congressuale sulla Guerra e sulla Responsabilità Nazionale in riferimento alle devastazioni causate dall’Agente Orange sul territorio vietnamita e cambogiano. Nel 1980 la Commissione di Diritto Internazionale adotta un Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati definendo che: “Il crimine internazionale può derivare, tra l’altro, da una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente umano”. Nonostante ciò, però nel 1998 il crimine di ecocidio non è incluso nell’art. 5 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) come crimine indipendente. A lottare e portare avanti la campagna per includere l’ecocidio fra i crimini internazionali è stata, infatti, l’avvocata ed attivista inglese Polly Higgins (purtroppo deceduta nel 2019). Nel 2010 aveva, infatti, insistito con la commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite perché l’ecocidio, cioè, i crimini ambientali che portano la distruzione, il danneggiamento o la perdita di uno o più ecosistemi di un determinato territorio, fosse considerato un crimine contro l’umanità. Per questo, aveva fondato l’ONG Stop Ecocide Foundation che dopo la sua morte, ha portato avanti la sua lotta, ora sostenuta ed ampliata dall’avvocato Philippe Sands, avvocato internazionale e co-presidente del panel di esperti che ha elaborato la definizione legale di ecocidio e dall’Unione Europea che, introducendo il crimine di ecocidio, costituisce un importante spartiacque per il diritto europeo ed internazionale, in quanto rafforza quei principi che puntano a diventare consuetudinari nel diritto ambientale internazionale.

Da tempo, infatti, si richiede al CPI (la Corte Penale Internazionale) che la distruzione dell’ambiente sia equiparata ai crimini di guerra. Un esempio di ciò è stato dato recentemente da tre piccole nazioni del Pacifico che, in merito, il 9 settembre del 2024 hanno compiuto anch’esse un piccolo, ma storico passo avanti per la tutela dell’ambiente. Vanuatu, Fiji e Samoa hanno, infatti, presentato una proposta formale alla Corte penale internazionale per riconoscere l’ecocidio come crimine internazionale al pari del genocidio e dei crimini di guerra. Se approvata, la modifica allo Statuto di Roma della Cpi (la base giuridica e operativa dell’organizzazione), consentirebbe di perseguire individui, come i dirigenti di grandi aziende inquinanti o capi di stato, ritenuti responsabili di devastazioni ambientali. Ciò non solo comporterebbe una vittoria storica, ma creerebbe un’ importante precedente, che potrebbe fungere da esempio per i più di 120 paesi (tra cui il Regno Unito e l’Unione europea), facenti parte della Cpi. Tuttavia, la portata giurisdizionale della corte risulta piuttosto limitata, poiché gli Stati Uniti, la Cina, l’India, la Russia (fra i paesi più inquinanti) e altri importanti emettitori di gas serra, purtroppo, non ne fanno parte.

Ma la battaglia per il clima, non è fatta solo dai Governi, a volte, è portata avanti soprattutto da privati cittadini o intere comunità che, supportati da ONG ambientaliste, con coraggio sfidano le grandi compagnie nella speranza di riscrivere la storia. È questo il caso di due battaglie legali condotte una da due comunità Nigeriane contro Shell ed una condotta da un contadino Peruviano contro RWE.

Dopo 10 anni di battaglia giudiziaria, due comunità nigeriane sono riuscite a portare il colosso petrolifero anglo – olandese Shell in tribunale con l’accusa di aver causato gravi danni ambientali nel delta del Niger. Come denunciato anche da Amnesty International – che sostiene l’azione giudiziaria – Shell ha privato l’accesso all’acqua potabile a migliaia di persone, ma soprattutto ha distrutto i mezzi di sostentamento delle due comunità del Delta del Niger tramite le centinaia di fuoriuscite di petrolio dai suoi impianti che, sversando nelle acque del Niger, hanno intossicato l’intera area, uccidendo pesci e colpendo la flora ed impedendo alle comunità di poter coltivare la terra e di pescare. L’ONG ha chiesto alla compagnia petrolifera, non solo degli indennizzi ragionevoli per le sofferenze imposte, ma anche di attuare dei piani di bonifica per salvaguardare la salute già compromessa (l’acqua potabile contaminata dal petrolio non solo è cancerogena, ma è stata causa di malformazioni in tanti neonati).

Saul Luciano Lliuya, contadino peruviano, supportato dal gruppo ambientalista GermanWatch, ha richiesto i danni alla RWE, storica compagnia elettrica tedesca (una delle più inquinanti del mondo), per aver messo a rischio la sua città natale, Huaraz. Saul Luciano Lliuya, sostiene infatti, che la RWE, con le sue emissioni di diossido di carbonio, ha messo in pericolo la popolazione di Huaraz causando lo scioglimento dei ghiacci andini che sarebbero andati ad ingrossare un vicino lago, aumentando così il rischio esondazione di quest’ultimo. Con sorpresa di molti, la sua richiesta è stata accolta da un tribunale tedesco che ha considerato legittime le accuse rivolte dal contadino al colosso energetico.

Una svolta importante è stata infine raggiunta anche da una comunità che ha ottenuto giustizia affinché vengano ripristinati gli ecosistemi distrutti. Negli Stati Uniti, infatti, il colosso petrolifero Chevron è stato condannato a pagare 754 milioni di dollari perché con le sue attività estrattive, ha distrutto gli ecosistemi umidi costieri di una zona paludosa della Louisiana.

Queste cause climatiche potrebbero rappresentare un punto di svolta nella giurisprudenza ambientale, aprendo la strada alla responsabilità legale delle aziende per i danni causati dai cambiamenti climatici. Inoltre, servono a farci comprendere che anche come singoli cittadini e individui possiamo fare tanto per la salvaguardia del nostro pianeta. Come?

- Riducendo gli sprechi di cibo ed acqua e e riducendo l’uso di prodotti usa e getta;

- Preferendo le fonti energetiche rinnovabili, attraverso l’installazione di pannelli solari o eolici in casa;

- Eliminando la plastica;

- Sostenendo la filiera corta, cioè scegliendo prodotti locali e di stagione, preferibilmente a km zero;

- Mangiando più verdure e meno carne e riducendo anche l’uso di latticini e uova;

- Favorendo l’economia circolare, Riciclando i rifiuti ed acquistando abiti ed oggetti vintage;

- Sostenendo l’ecoturismo, adottando cioè comportamenti virtuosi durante i viaggi

- Sostenendo progetti di ripristino di habitat naturali;

- Viaggiando in modo ecosostenibile;

- Acquistando consapevolmente e non in maniera smodata. Scegliendo prodotti sostenibili, leggendo le etichette e comprando solo ciò che serve;

- Usando i mezzi pubblici o le biciclette o le auto elettriche o riducendo all’essenziale i nostri spostamenti con i mezzi di trasporto;

“Se vogliamo vivere, dobbiamo smettere di dipendere da qualcun altro per salvare il mondo. Spetta a noi – Io, te e tutti noi – e io ripongo la mia fiducia nelle future generazioni.”

Jane Goodall, primatologa ed etologa