*in copertina: Ana Mendieta, Glass on body

Ai tempi dell’università, una delle mie più care amiche rispondeva alle mie domande sul suo stato di salute fisica e mentale, con un ironico: vorrei non avere il corpo. Secondo la mia amica, doverlo nutrire, mettere a riposo, tenere pulito e portare in giro era una gran fatica. La sua ossessione per il non-volere il corpo mi faceva sorridere (e anche un po’ preoccupare), ma, in qualche modo, aveva senso. Liberandosi, idealmente, del corpo, si sarebbe liberata non solo delle necessità di cui esso aveva bisogno, ma anche e soprattutto, di obblighi, restrizioni e di un set di vulnerabilità di cui ogni corpo è vessillo. In un certo senso, si trattava di un caso di de-responsabilizzazione. Mentre, al contrario, quello che interessava me, che ancora mi interessa, è l’esperienza di viverci – abitare un dispositivo potenzialmente perfetto o guasto, soggetto al piacere e al dolore, all’odio e all’amore, e a tutte le sfumature in mezzo. Ogni interazione, del resto, è mediata dal corpo che abitiamo: come reagiamo a un suono, come percepiamo una temperatura, come ci muoviamo nello spazio. Questo è ciò che forma le nostre esperienze e identità, e il corpo è, di fatto, la nostra interfaccia con la realtà circostante.

Cosa succede quando il corpo da luogo di affermazione del sé si trasforma in ostacolo e strumento di oppressione?

La realtà politica e sociale di cui facciamo parte muta, di fatto, l’esperienza del corpo in un vero e proprio campo di battaglia dei diritti sociali e civili. In un contesto in cui le normative cercano di disciplinarlo, la lotta per il diritto di autodeterminazione diventa una lotta per la riconquista del proprio corpo come spazio di libertà.

La prima questione che mi viene in mente è quella riguardante le restrizioni su pratiche come l’aborto, le terapie di genere e l’accesso alla salute sessuale. Proprio recentemente, ho letto sull’argomento nella newsletter settimanale di Giulia Blasi, precisamente Blasi scrive di obiezione di coscienza sull’aborto. Arrivando dritti al punto, l’attivista si chiede: come può una legge (Legge 22 maggio 1978 n. 194) che dovrebbe regolare il diritto all’aborto, nel medesimo luogo normativo, dare diritto agli addetti ai lavori sanitari di obiezione di coscienza? Una contraddizione in essere: un bastone travestito da carota. Del resto, continua Blasi: “è importante, molto importante, capire che un diritto non è un diritto, se la possibilità di vederselo negato è tutelata dalla legge.”

Questa ambivalenza normativa non è solo una questione di parole, ma il segnale di una cultura patriarcale che continua a vedere il corpo, in particolare quello femminile, come un terreno di controllo. La questione si amplifica ulteriormente se consideriamo le intersezioni con altre forme di oppressione, come l’etnia, la classe sociale e l’orientamento sessuale. I corpi delle donne, delle persone transgender e di chiunque si discosti dall’eteronormatività, sono frequentemente oggetto di stigmatizzazione e violenza sistemica.

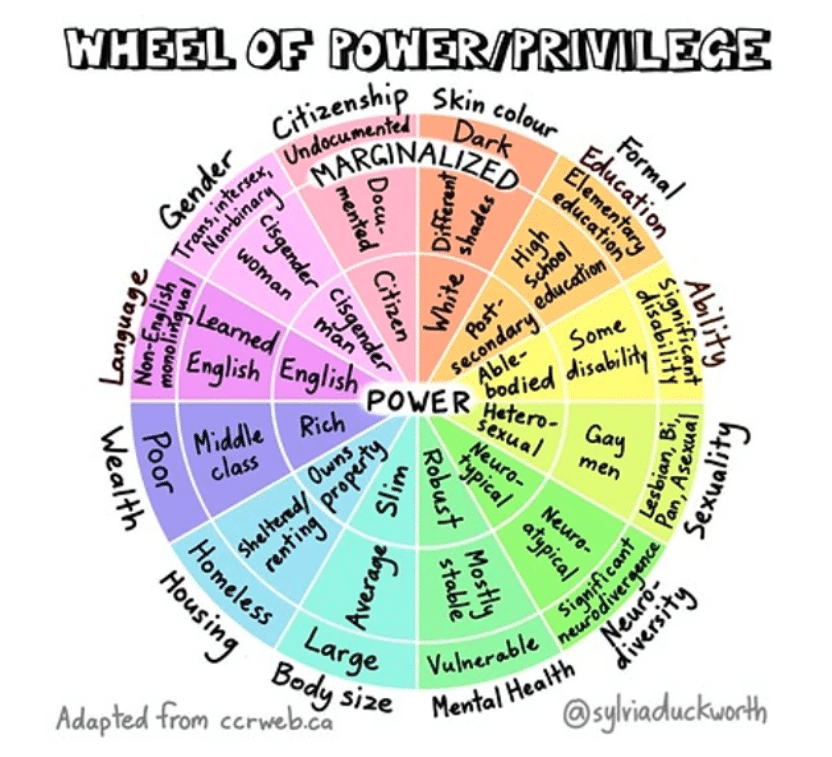

Vi ricordate la ruota del potere/privilegio disegnata da Sylvia Duckworth? Più ti allontani dal centro, minore è il tuo privilegio all’interno della società?

L’intersezionalità è un concetto cruciale per comprendere come diverse forme di oppressione si sovrappongano e si influenzino a vicenda. Il termine intersezionalità è stato proposto dalla giurista e attivista Kimberlé Crenshaw alla fine degli anni ’80 (nell’articolo Demarginalizing the Intersection of Race and Sex) per descrivere come le esperienze di discriminazione delle donne nere non potessero essere comprese completamente se analizzate solo attraverso il prisma del razzismo o del sessismo, ma richiedessero una comprensione che considerasse l’intersezione delle due categorie. Da allora, il concetto si è evoluto, e riguarda una gamma più ampia e diversificata di identità, e conseguentemente di forme di oppressione.

Se ci sforziamo di osservare la realtà da questa prospettiva, possiamo comprendere come questo set di ingiustizie intersecate non riguarda solo i singoli individui; il problema è di fatto sistemico. Le leggi, le politiche e le pratiche culturali perpetuano e amplificano queste forme di oppressione. Ad esempio, le politiche di welfare possono escludere le donne nere da determinate risorse, mentre le leggi sulla salute riproduttiva possono non tener conto delle esigenze specifiche delle donne transgender. E via dicendo.

Queste dinamiche investono tutte le sfere della realtà. Penso, per esempio, alla campagna di sensibilizzazione I AM NOT A TYPO, partita nel Regno Unito – avviata da un collettivo che mira a creare un cambiamento sociale ed esplora il legame tra identità e tecnologia, sfidando i giganti del settore tech ad adattarsi al cambiamento del tessuto sociale. Ciò che si chiede loro è di modificare i dizionari dei nomi, affinché tutti i nomi propri siano trattati equamente dalla nostra tecnologia, e non come refusi.

L’intersezionalità, pertanto, ci incoraggia a guardare oltre le categorie semplicistiche e a considerare come le diverse identità interagiscano tra loro e nel contesto circostante, influenzando profondamente le esperienze delle persone. Questo è l’unico approccio possibile per promuovere una giustizia sociale autentica e delle differenze, che sia in grado di affrontare le radici delle disuguaglianze e delle ingiustizie. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, certo, ma il cambiamento deve essere auspicabile.

Vi lascio con le parole di Olivia Laing, dal suo monumentale Everybody: Un libro sui corpi e sulla libertà – uno scritto personale e politico sui corpi, e un confronto con chi prima di lei ne ha subito i limiti e sperimentato le possibilità, da Wilhelm Reich a Susan Sontag a Nina Simone.

Il sogno di Reich, il sogno di Dorkin, il sogno di Nina, nessuno di questi mondi migliori si è ancora avverato. Nessuna repubblica di corpi privi di impedimenti, liberi di migrare tra stati sganciati dalla gerarchia della forma. È impossibile sapere se si avvererà, ma se c’è qualcosa di cui sono certa, è che la libertà è un’impresa collettiva, una collaborazione costruita da molte mani nel corso di molti secoli, un lavoro che ciascuna persona vivente può scegliere di intralciare o promuovere. Rifare il mondo è possibile. Quello che è impossibile è dare per scontato che ogni cambiamento sia permanente. Tutto può essere disfatto. Ogni vittoria va riconquistata. Continuo a non credere nella scatola orgonica, ma penso che Reich abbia spianato la strada a due verità durature: penso che il peso della storia risieda nei nostri corpi individuali, ciascuno di noi porta un’eredità di trauma personale ed ereditato che agisce all’interno di un sistema di norme e leggi dipendenti dal tipo di corpo in cui siamo nati. Al tempo stesso, siamo porosi e capaci di effetti misteriosi sulle vite gli uni degli altri.